身在雲南,心系世界

——陳保亞教授訪談錄

采訪人:楊睿涵、杜葉倩、盛葉、鄭哲睿、馬寶燕

時間:2021年12月2日

地點:雲南大學映秋苑

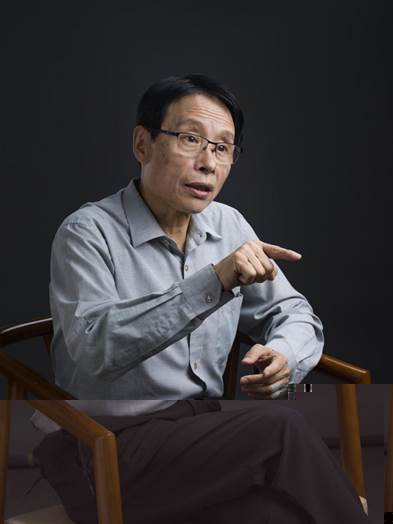

陳保亞,博士生導師,現為北京大學中文系教授,北京大學中國語言學研究中心主任。曾于雲南大學任教并從事滇、川、藏民族語言調查研究。主要從事理論語言學、曆史語言學、語言哲學、語言文化學、語言地理學研究。代表性研究成果有語言接觸的無界有階模型、語言認知的規則還原模型、語言演化的自組織協合模型以及茶馬古道的發現與命名。

一、雲大任教

1977年恢複高考後,陳保亞老師被華西醫科大學錄取。入讀一年後,由于視力問題(視弱),他轉去了西南師範學院中文系。在這裡,他有機會閱讀了維特根斯坦、索緒爾、布龍菲爾德和喬姆斯基等的著作,對理論語言學産生了濃厚的興趣。本科畢業後,陳保亞老師到雲南民族學院(今雲南民族大學)教書,在雲南這塊語言資源豐富的寶地繼續着語言學研究之路。在深入田野調查記音與整理的同時,陳老師也深感理論上有亟需提高的地方,因此他考入北京大學中文系語言學專業繼續深造。

采訪者:陳老師您好,我們了解到您本科畢業以後,先在雲南民族大學任教,後來到北大完成碩士,是什麼原因讓您又回到雲大來教書呢?

陳保亞:我在完成碩士學業後到雲大的原因有這麼幾個方面。第一個是我原來在雲南民族學院工作的時候,就開始做一些調查,知道雲南語言的多樣性,所以我畢業後就來到雲南大學,正好也是在雲南地區,可以更多地接觸語言的多樣性。當時我的碩士論文也涉及到雲南的一些語言。另外,我準備寫碩士論文的時候,還有一個選題是跟雲南這邊的少數民族語言,特别是傣語,關系很大,但是因為材料沒有調查夠,就沒有寫這個題目,不過我還是想繼續做這個題目,也就是我後來的博士論文的題目,就是根據傣語的追蹤分析調查做的這個語言接觸。這是第一個我要到雲南來的原因。其次,就是雲南這邊近代有大量漢族進入雲南,形成少數民族語言和漢族語言的深入接觸,這也正是我研究的一個課題,也是我感興趣的一個内容,所以我到雲南,也跟語言的接觸有關。再一個理由呢,是因為雲南這邊,伟德国际1916备用网址(當時也叫中文系)有一些非常好的學術底蘊,積澱深厚。像過去的一些,比如語言方面我知道的一些著名語言學家,像唐蘭、羅常培、呂叔湘,都在雲南大學任過教。當時的人文學院,跟相關的政法、曆史專業都合在一起,讓雲南大學擁有一種很深厚的學術底蘊,即文學、曆史方面都有很多著名的學者在雲南大學任教。最後是文學院,也就是中文系,與語言文學學科相關的另外一個非常重要的學科,也就是民族學、社會學,密切相關。雲南大學的民族學是非常強的,當時我去雲大的時候雲大的民族學在全國排第一。早期費孝通先生在雲南大學待過,他是我的博士後指導老師;後來有方國瑜、李埏、江應樑、尤中等等,就是因為這樣一些著名的學者,使得民族學、人類學、社會學、曆史學這些傳統非常厚實,對于我進一步展開研究有很好的支撐,所以我就選擇了雲南大學。

采訪者:您在雲南大學中文系任教的時候,當時雲大的師資力量、學術氛圍是怎樣的境況呢?

陳保亞:我覺得當時的師資力量還是蠻強的。因為我是做語言學的,所以我對語言學的情況比較了解。當時李兆同教授擔任雲南大學副校長,他原來是北大畢業的。還有就是我們那個語言學教研室,雲南大學中文系的教研室,有王開蓮、張耀廷老師等。另外當時的年輕人,像薛才德、沈建民、丁崇明也都相繼拿到碩士學位,到了雲大中文系。還有木繼紅,他雖然沒拿碩士學位,但是在川大學習過,20幾歲就在《中國語文》發表過文章。年輕一代,就團隊學位實力來看,在我的記憶中,應該是當時在雲南大學中文系平均水平最高的,我記得杜東枝老師還專門提到這一點,這個就是當時的語言學研究梯隊的情況吧。總之我對語言學的印象大概是這樣。其他專業的師資力量,像文學方面也比較多,不過我現在記不清楚了,但我記得的像張文勳、趙仲牧這樣一些都很有名的學者,他們做得都很不錯的。雲大語言學開設的課程也比較齊全。其他方面,因為我不做行政,所以了解得不多。就語言學本身來說,我覺得它的團隊力量,它的學位結構、學曆結構在整個雲南應該都是很強的。1991年我離開了雲大,去北大讀博士,後來薛才德老師、沈建民老師、丁崇明老師都離開了。他們後來都做得很出色,對于雲大語言學來說,這是非常可惜的。

采訪者:您當時給本科生開過哪些課程呢?有什麼難忘的執教經曆呢?

陳保亞:我當時給本科生開的課程有《語言學概論》和《邏輯學》。本科生中我印象最深的是楊海潮。他後來到北大讀我的博士,現在在雲南林業大學任教,他當時學得相當不錯。然後我還做研究生的班主任,我覺得當時有好幾個研究生都表現得都挺不錯的,後來他們在學術界都還是很有名氣的,還有幾個從政的。像何明,還有李旭、黃澤、張懋功、蔣永文、李笑平這樣一些學生。他們都很成器,這是雲南大學優秀人才培養的重要證據。何明已經是著名的人類學家,李旭是著名的茶馬古道研究專家,黃澤是著名的民俗學、民族學專家。張懋功做了雲南省的領導,蔣永文後來先後做過雲南師範大學校長和書記,李笑頻也做得很不錯,後來失去聯系了。當時我做他們的班主任,跟他們經常有交流,特别是跟何明,李旭,交流得比較多。何明,我跟他經常交流一些語言、哲學、美學的問題。李旭也是後來跟木霁弘和我一起走茶馬古道,就在田野調查方面有更多的交流。這就是研究生的情況。采訪者:雲大的任教經曆在您後來的科研和教學生涯中占據一個什麼樣的地位?

陳保亞:我覺得盡管我在雲大時間不長,但是就像我剛才談到的,雲大給我留下了深刻的印象,也是我學術生涯的一個飛躍,即語言多樣性和文化多樣性研究的有機結合,我的《語言文化論》就是在這種跨學科的有利條件下形成的。在教學和科研工作中,雲大比較多地保留了傳統的學術,或者說是學術積澱比較深厚。我到了雲大之後也深受影響,比如跟張文勳先生、趙仲牧先生的一些接觸,使我有機會了解到不同的學科在雲南大學的一些情況。到我後來做研究的時候呢,他們的工作、研究領域都對我有比較大的影響。張文勳先生的那個團隊,他帶的那些研究生,對《文心雕龍》以及古文論的研究是做得非常好的,在我的印象中,像張國慶、施維達、段炳昌等都是很不錯的。我跟他們經常交流,後來我寫的《語言文化論》,就會涉及到這樣一些方面。另外,趙仲牧教授他所帶的那個團隊,興趣主要是在哲學和美學,像趙老師的“秩序論”“思維論”等等,很有創見。他那個團隊,像現在的何明教授就很有名了。他在民族學和人類學研究方面做得非常好。在雲南大學,我在語言學和哲學、文化學的一些相關研究,跟趙老師這個團隊的交流是最多,我經常和何明、趙老師,包括我的學生楊海潮,我們在一起讨論語言學、哲學、美學、文藝理論的一些問題,大家都非常有興趣,這個在我後來的《語言文化論》那本書都有體現。趙老師是我見過的思維缜密、悟性和學養極高的學者之一,也是獨立知識分子的楷模。我們的私交非同一般,他過早離世讓我至今非常難過。另外,還有一個方面對我後來的研究和教學也非常有幫助,就是李子賢、傅光宇、張福三他們那個團隊。那個團隊的民族民間文學的一些研究當時在國内也是比較有影響的。我記得黃澤就是他們這個團隊的後起之秀,現在也做得不錯的。他們關于民族思維、民族文化的異同、内在的一些關系,對我後來寫那本《語言文化論》幫助非常大。當然,我在雲大印象最深的,可能就是茶馬古道的考察、命名和研究。茶馬古道這個研究應該是我們雲大文學院,對學界做出的一大重要貢獻,也是當時的一個比較顯赫的成果吧。我們有所謂“茶馬古道六君子”,就是當時我們步行六個人,其中有四個都有雲南大學的經曆,我、木霁弘、李旭、徐湧濤,木繼紅雲南大學畢業後一直在雲南大學工作,李旭是雲南大學趙仲牧老師的研究生,徐湧濤是雲南大學的本科生,他畢業後到麗江中甸那邊工作。所以實際上它的整個知識結構或者文化積澱,背後的這樣一些東西都在雲南大學,其田野調查思路也可能追随的費孝通先生。我覺得這是當時我在雲南大學的經曆裡印象最為深刻,也是對我後來的研究影響最大的。不僅是茶馬古道研究本身,就是在茶馬古道上的語言研究,包括我後來寫的博士論文,實際上題目和内容都和雲南的調查研究有關系,尤其是跟茶馬古道上的語言調查研究有關系。我的博士論文叫《論語言接觸與語言研究》,後來獲得王力語言學獎一等獎,其中的田野調查離不開雲南大學同行的支持。

二、茶馬古道與“三一教學模式”

從1990年7月份“六君子”開始“茶馬古道”川藏滇大三角的考察,1992年發表了他們的第一批研究成果,到今年恰好30個年頭。可以說“茶馬古道”已經成為一個人類學(民俗學、民族學)、文學、文化地理學、語言學、地理信息、旅遊管理等諸多學科參與的大型研究課題。1990年,陳保亞和木霁弘、李旭、徐湧濤、王曉松、李林徒步3個月考察了滇藏線和川藏線馬幫運茶古道及語言分布情況,因為這次行動極其危險,曆經艱辛,後人稱其六人為“六君子”。他們一路調查采訪發現,這些被遺忘的馬幫古道并非局域古道,而是以滇藏川為中心,可延伸到很遠的地方,具有遠征性。其主要線路有兩條:一條從西雙版納、普洱經過大理、中甸、拉薩到印度;一條從雅安經過康定、拉薩到印度。這兩條遠征古道最主要的運輸工具是馬屬中被馴化的馬、驢及其雜配馬騾、驢騾,還有牦牛和羊,茶和鹽是維持局域古道運轉的必需品,此外還包括馬、藥材、獸皮、絲綢、布匹等其他商品,故得名“茶馬古道”。陳保亞老師于1992年發表了關于茶馬古道考察和研究的第一篇論文《論茶馬古道的曆史地位》,并和木霁弘等六君子合著了第一本專著《滇藏川“大三角”文化探秘——茶馬古道研究》,由此開啟了茶馬古道的研究。

采訪者:陳老師,我們知道茶馬古道的發現和命名都是一項非常了不起的成果。請問您當時是怎麼想到去做這樣一件事情的呢?

陳保亞:這個主要是從地理語言學的角度來做這個事的。八十年代我在雲南調查語言的時候,就會看到一些馬幫的活動,随着語言調查的深入,我感覺到通語的擴散都是沿着古道線路在走,古道線路上的通語傳播能力特别強。我們在調查民族語言的同時也在調查一些通語,包括地方通語和普通話、雲南本地語言等。當時正好木霁弘先生也在做中甸漢語方言調查,他告訴我那邊有很多古道,還有馬幫在行走,所以我們就想從地理語言學角度來研究這個問題。我們的想法就是,所謂地理語言學就是沿着這個古道,一個是看看這個古道延伸到哪裡,另一個是古道上的語言随着古道的延伸有些什麼樣的變化,沿途的少數民族語言、漢語怎麼樣碰撞、保存等等。于是我們就組織起來,展開了一次比較大的、徒步的古道考察。這個考察過程經曆了幾個月,我們主要是六個人,還有一個馬幫師傅帶着幾匹馬,馱着我們的行李,我們一邊調查,一邊打獵,自己做飯吃,晚上就住在帳篷裡。後來我們調查完了以後,感覺到這個古道不是一般的古道,不好簡單概括為平常所說的鹽道、南方絲綢之路,它應該是主要用馬幫運茶的遠征古道,而且可以一直走到拉薩、印度、尼泊爾這些地方,所以我們就把這條古道命名為茶馬古道。雲南大學對茶馬古道的調查和研究的後續貢獻也是很大的,比如後來的溫一波、鄧永進、秦臻、郭建斌、彭玉娟、周重林、楊海潮、淩文峰、陸燕、邱健等,都對茶馬古道的調查和研究有貢獻,都有雲南大學背景,或者在雲大工作,或者在雲大學習。

采訪者:您能否對雲南的語言資源保護提出一些建議呢?

陳保亞:雲南的資源保護是非常重要的,比如語言的多樣性。當然現在通語全球化,普通話推廣,這本身是個好事,是必須的,但是也導緻雲南少數民族語言的逐漸消失,這是非常可惜的一件事。因為雲南的語言不僅語言種類多,而且它和漢語以及民族語言之間經常地相互接觸,它對于我們觀察語言的演變、語言的接觸是一個非常好的寶庫。在我們國内,或者說整個國際,關注的焦點就是我們的漢藏語究竟包括哪些語言?尤其是包不包括南方的侗台語。那麼這個同源的研究,它一個非常重要的工作就是要實地考察,看一看不同的語言之間接觸有什麼結果。所以雲南豐富的語言資源對于我們研究語言接觸是相當重要、相當寶貴的。這方面由于我剛才說到的受到通語的一些影響,比如雲南方言受普通話的影響,語言中的很多特征正在丢失,還有就是有些語言開始轉用。特征的丢失、語言的轉用,就使我們一些珍貴的資源丢失了,所以這個是非常可惜的。我們當時走茶馬古道也有這麼一個目的,就是希望能夠了解這些語言瀕危的情況,然後找一些辦法來搶救,或者是傳承、記錄這樣一些語言,為我們未來的研究提供一些資源吧。

在“品格先于能力,能力先于知識”層級教學理念的指導下,陳保亞老師帶領團隊探索、構建了“三一”教學模式。“三一”教學模式指的是“教學—實踐—研究”循環進行,最後統一到學生能力的培養上。實踐包括田野實踐以及實驗室、計算語言所等地方的實踐。“三一”模式就是為了解決教學、實踐、科研的脫節問題。該模式2018年獲國家教學成果獎一等獎。

采訪者:我們了解到您不僅在語言學方面取得了卓越成績,在高校教學方面您還帶領同事們共同探索了“教學、實踐、科研”語言學培養模式。能簡單介紹一下“三一”教學模式和“雙軌”評價制度嗎?您認為這些方法在其他高校是否适用呢?

陳保亞:這個“三一”教學模式主要就是說,我們教學的落腳點不能隻在教學,這樣教學就不會有深度,也不會提升。那麼我們當時在北大做的這個教學改革呢,主要是在教學過程中要加重實踐,比如說組織學生做一些田野調查,我就帶學生多次到全國各地,尤其是多次到雲南或茶馬古道上做一些田野調查,然後在調查的基礎上要做研究,這就是教學、實踐和研究三個方面,它統一到一點就是培養學生的能力,所以叫做“三一”教學模式。目前我們是在北大校内培養研究生用的這個模式。有些老師來這裡進修,也向我了解了一些情況,目前在全國的應用我還不太清楚。大家都主張教學要和實踐相結合、教學要和科研相結合,但是如何結合呢?怎麼展開?這個現在落到實處還是不多的。我們這套改革方案,實際上主要是做了一些具體的工作,(即)怎麼樣把它展開,其中也包括在培養過程中,怎樣能夠更好地體現學生的特長、培養學生的創造能力,所以這裡也包括我們對學生的評價方式的一些改革:一定要把學生的作業情況反饋給學生,包括批改的作業、考試情況和論文詳細點評,通過這種反饋來讓學生認識自己,因為現在的反饋大多是做得比較少的。我們在改革中也涉及到,作為一個導師,不僅應該做到我們過去說的教學相長,我們還應該教研相長,在學生的學習教學過程中不僅僅是為了回答學生的問題,然後發現問題,同時我們也應該再不斷地展開研究,而且把學生納入研究的團隊。教學必須建立在研究的基礎上,才有新的知識點,這也是我們的一個重點。因為隻是為了教學而教學的話,總是這樣的一個過程是得不到提不高的。那教學、研究的成果必須通過教學相關的環節,比如說實踐,才能得到檢驗,所以教學和研究是相輔相成的,隻搞研究不搞教學,可能并不知道它的研究到底有沒有用處,以及它能不能得到檢驗,還是有一個問題是隻搞教學不搞研究,教學就找不到新的知識點。所以教和學、教和研都要結合起來。

三、給雲大和雲大學子的寄語

采訪者:您認為作為中文系的學生、語言學專業的學生,應具備哪些素養?

陳保亞老師:作為中文系的學生,我覺得應該從整個角度來考慮。首先我們應該考慮到的是雲南有豐富的民族語言和民族文化資源,所以雲南大學中文系的學生應該充分利用這種資源。在這個厚實的資源基礎上,以及我剛提到厚實學術傳統的基礎上,多考慮民族語言、民族民間文學這樣一些領域,這樣才可以引領雲南在這方面的學術,甚至引領整個世界。因為雲南民族語言比較集中,各種民族語言都有價值,從這個角度來考慮,這是一個它的特色。當然作為中文系的學生要完成這個方面的研究,或者說具備這麼樣的一個研究興趣的話,首先應該有堅實的語言文字或者說語言文學基礎,因為你研究民族語言也好,研究民族文化也好,你沒有一個本體的語言文學研究基礎的話,你對于民族文化研究也是做不好的。那麼在我熟悉的學生中,我覺得當時在跟趙老師讀碩士的何明,他碩士期間語言文學學得很不錯,所以他後來轉向繼續研究民族文化,現在他的人類學那塊工作也做得非常出色,他領導團隊在雲南各地建立民族調查田野基地,是一項重大成果。所以我們在本科生階段打好堅實基礎是非常重要的。楊海潮也是這個特點,他的語言文學基礎非常好,後來他開始研究茶馬古道,茶馬古道的一些資源、文獻整理都做的非常不錯,這跟他堅實的語言文學基礎都是分不開的。所以說我覺得本科生應該首先打牢語言文學這個基礎,然後開始關注一些雲南的特點——民族語言、民族文化、民族文學等等。

采訪者:在雲大百年誕辰之際,請您說幾句寄語給雲大,以勉勵學生勤思學習。

陳保亞:寄語的話,我想就是希望雲南大學語言學、民族學這兩方面率先在中國和世界領先,因為我們的資源是很好的,關鍵是怎麼去做,這是一個希望,也就是我剛談到雲南語言文化生态豐富,具有多樣性,所以希望首先能在這方面做出貢獻,而且這方面可能是最容易做出貢獻的,雲南大學團隊的茶馬古道研究成果就是例證。從我們中文系來說,就是語言學、民族民間文學這樣一些方面可以多做研究,當然它依賴我們古代文學的一些基礎,我剛才講的是必要的。另外就是中文系的發展還是主要基于多樣性,語言文化多樣性,就是民族語言、文學藝術它的多樣性,應該抓住這個特點,在這方面建立一些比較強大的團隊,主攻這個方向。最後要對雲大學子說一句寄語的話,那我想用八個字:身在雲南,心系世界!