文學是永恒的精神家園

——蔡毅訪談錄

受訪者:蔡毅

采訪人:何子怡、房夢蝶、鄧萦夢

整理人:鄧萦夢

時間:2021年5月14日9:30—11:00

地點:雲南省昆明市新聞中心

高級編輯蔡毅(圖片來源:蔡毅提供)

何:蔡老師好,我們幾個都是雲大文學院的同學,我就是和您聯系的“何子怡”同學,另外兩位同學是鄧萦夢和房夢蝶。我們目前正在做雲大“銀杏文學社口述史”工作,謝謝老師在百忙之中願意和我們分享關于銀杏文學社成立初期的故事。

蔡:謝謝你們給了我一個回望四十年前的契機。時間是個很奇妙的東西,一方面沉澱了好多往事,另一方面它又優化了記憶。但我的回憶隻是純個人的,也許很多細節不一定精确。回望80年代的雲南大學,其實可以從幾個點來切入。第一是學生的構成複雜。77年恢複高考,從77級、78級一直到我那一屆81級,從知青、工人等社會生源占大頭,到以應屆生為主,學生構成非常複雜,至少年齡級差不小。第二,整個教學的師資構成也非常的豐富。有剛從五七幹校解放回來,像曆史系西南聯大泰鬥級人物方國瑜教授,中文系青年教師喬傳藻、李子賢、楊振昆老師等等。第三是物質生活比較匮乏,但精神生活空前活躍。我們上學要帶糧票的,吃飯不光要有錢,還必須有糧票。雖然如此,但畢竟很多東西逐漸放開了。總之,學生結構跨年齡,老師多層級或者是跨代,社會正處特殊的轉型時期。由此回望八十年代,回望詩歌和文學社,銀杏的出現有很多特殊的主客觀因素,所謂當春乃發生。今天社團可以有更多,你叫做銀杏或者叫什麼都行,但可能很難有那一種氣場,那一種場景,那一種心境,那是一個特定時期的産物。中國詩歌當時有所謂歸來的詩人,有更早之前的政治詩歌,然後到其後的朦胧詩。我覺得很難簡單把銀杏劃到哪一代,放到哪一個框架當中去,但是如果以它的應用場景,或者土壤平台來進行考量,至少它在校園詩歌這個大框架當中。我17歲大一,銀杏為我打開了很多的窗口。之前我們讀過唐詩宋詞,讀過有賀敬之、郭小川的詩歌,大學因為銀杏我讀到了聶魯達和艾略特。以前我從來不知道詩還可以寫:“喝天上的水/種地下的石頭/愛不怕狼的女人”“像上帝一樣思考/像凡人一樣生活”……這是于堅的詩。後來我寫《我們的小巷》《等待》《悼F教授》,真的就像我自己寫的“很多事情在等待當中來了又走了/很多事情沒有來/我們也不再等待它們”。像張稼文老弟寫過的:“也許有一天或者很多年/将會有一種開始,然後再虛構某種結束/生活中的很多地方/我曾經到達過。”那些打開的窗口對我們來說,是無價的。很多人都是在“銀杏”這樣一個旗幟下或者說在校園這樣一個特殊的情境當中成長起來。

1984年蔡毅《悼F教授》手稿(圖片來源:蔡毅提供)

蔡毅詩歌《悼F教授》《我們的小巷》在刊物上發表(圖片來源:蔡毅提供)

何:那17歲進入銀杏文學社之後打開了您創作的大門?

蔡:不是“大門”,是“窗戶”。

何:您在那之前有沒有嘗試過創作?或者在進校之前,您創作的一般都是什麼類型的作品?

蔡:“創作”稱不上,應該叫“習作”。進校之前我的習作寫過一點古體詩。中國中學的語文教學,或者說我們習慣的語文學習模式,一個是好字好句的摘抄,第二閱讀理解,第三周記或者是讀書筆記,然後再到命題作文。這有可能幫助學生提高得分,但實際上價值最大的其實是閱讀。閱讀更多在于心智的提升、認知的感悟和視野的拓展。意義并不在于你讀了多少,也不在于你去積累了多少好詞和好句,而是在這個當中你看到和悟到了多少。我們那一代,所能了解和掌握的更多的是印刷成鉛字的東西,但是真正意義的詩歌和鉛字其實往往還很遙遠,它的距離其實很大。

鄧:這些古體詩,現在還保留着手稿嗎?或者還記得一些嗎?

蔡:可能在某個故紙堆裡吧,因為這幾十年搬了很多次家,不記得了。那些東西是一種基礎性的積累,更多的屬于“習作”。大學對于我們的意義,我想有兩點很重要。第一,知識框架的科學化和系統化。其二,良性并且有效的交互。同平台之下同氣場同頻段的同學,年齡認知、所得所思所惑所困所向往,往往相似相類。你可以看到自己的不足,看到自己的成長,也可以看到别人的精彩,這是一個良性的互動。那個時候其實年輕人的玩場并不多,街上隻有台球廳,雲大後來跌跌撞撞組織過交際舞會,還要求班幹部和黨團員帶頭參加,再後來聽說社會上的哥哥姐姐跳熄燈舞。那一代學子崇尚“為中華民族之崛起而讀書”,有着初步家國意識萌芽狀态的責任擔當。他們往往認為個人不能隻為自己而活,銀杏這個平台在某種程度上承載了這種胸懷和向往。除了文學社之外,雲大還有祖國與青年的主題演講,學子們因為中國足球小組出線(當時叫做“沖出亞洲”)而敲着臉盆上街歡慶遊行。今天來看,這些是比較難以想象的。文革才過去,國家百廢待興,學子們覺得這是凝聚民心和士氣的一個标志性事件,一面旗幟。你再來看銀杏文學社,可能就不難去理解它,為什麼這一波人可以在一起“奇文共欣賞,疑義相與析”,這是當時那種由内到外,客觀外部、主觀條件種種相關聯特定期特定産物。

何:老師您剛才也講到了“奇文共欣賞,疑義相與析”,之前聽說當時跟其他的一些高校的交流,包括西藏、重慶和北京的各個高校……

蔡:這個我所掌握的情況相對比較有限,它不是一種社團對社團的交往。這個社團相對松散,不是那麼緊密。對外的交流這塊,至少我沒有系統地操作過。我印象中可能更多的是一些活動。比如特定紀念日、節慶活動的詩歌朗誦會,當時我們請到了省内比較知名的主持人,還有話劇團的演員,當然還有學生,其中也包括外校的學生。還有已經工作的詩歌愛好者們,比如崔亞楠、田應時、潘上九等,他們很多人一生都在寫詩。詩歌朗誦有成名的詩人的詩作,也有我們自己所寫的習作,我印象中有朗誦過于堅師兄的作品,還有我同級的朱紅東的作品。這個是81級幾個男同學的合影(給采訪者展示手機上的當年的合照)。照片回去我發給你們。戴眼鏡最有學者氣派的是朱紅東;這個是陳建華,筆名伍渝;這個是劉建國;這個是王竹曦,來自德宏的帥哥;這個是我,我17歲的時候看起來是我們班最老的,因為我胡子比較濃。(笑)八十年代是個人人都會想要寫詩的年代,因為詩歌承載了這一代人的浪漫、感悟、向往、思考和個人的情緒以及情懷。

前排右一為蔡毅(圖片來源:蔡毅提供)

房:你們寫了之後會互相的傳着看嗎?

蔡:會有這種情況,但是更多的是會有更廣闊的平台來進行交互。比如說各種雜志,當時主要有蘭州的《飛天》,四川《星星》詩刊,中國文聯辦的《詩刊》,還有本土的《邊疆文學》,楚雄的《金沙江文藝》,昆明的《滇池》等等。曉雪老師、米思及老師,他們給了我們很多幫助。米思及老師是一個純粹的詩人,一直到退休也仍然在寫詩。還有就是你們所了解到的闆報,我們闆報很特殊,不是用粉筆寫的,是用黑色的碳素筆在比較厚的大卡紙上寫,相當于手抄報。這個在當時還是非常有影響,每一期出來的時候,闆報前都是人頭躜動。類似像這種(給采訪者展示筆記本上的插圖)是手抄的,這是我17歲時候做的,有一些當時自己畫的插畫。

房:嗯,這個是你當年抄的嗎?

蔡:這個本子就是我自己的一個習作集。于堅老師的美術和攝影也非常的好,隻是當時沒有條件用照片,都是配一點自己的小插畫,碳素筆畫出來有一點點版畫的感覺。還有就是銀杏油印内部期刊,這是另一個交互的平台。宿舍夜談時,大家在談自己這個父老家鄉,談自己的閱讀,自己的情感,本班的女生,外校的男生等等,往往還有很重要的一個話題:最近你在寫什麼?其實銀杏的作品作為校園詩歌,構成是非常複雜的。作家有于堅老師,有後來的錢映紫、張稼文、文潤生這一撥師弟師妹。文本有很個人化的,也有對城市生活、對社會生活的一些描摹、目擊,詩化的表達。小說結構的主要的元素是情節,情節支撐着故事的發生、發展、高潮、來去,而詩歌結構的核心元素是情緒和意象。詩歌也可以講故事,它也具有故事的元素。但故事不是它結構的核心,它結構的核心元素是“詩味”,就是意象和情緒的有效組合。這是一種有機的,相對複雜的元素構成。從今天再回過頭去看文學社,或者校園詩歌,你會發現校園詩歌往往很耐讀,規範有序又異彩紛呈,在不缺乏個性的同時有着某種一緻性。你把它叫做精緻也好,或者叫做内在魅力也好,或者說詩歌本體的感染力也好,它就是這樣一種曆史存在,承載着這一代人的理想和感悟,見證和期待。

何:我們聽說在文學社成立初期還是非常困難的,像張文勳先生就給過很多的幫助和支持。那除了張老師,您還能想起其他的給文學社提供幫助的老師嗎?

蔡:中文系的老師給了銀杏很多包容和支持。也許他們覺得學生其情可嘉,期待其後可觀。不論是以社團的這種方式培養素養也好,提升寫作能力、鑒賞水平也罷,總之這是件好事情。這種包容跟我說的教授們豐富的構成也有很大關系。這種包容體現在對不同的個性,甚至是不同的學科背景、學術問題的理解以及表述甚至是對表現方的最大程度的包容理解。無論是後來彙編成冊的粗糙的油印《銀杏》刊物,或者是我們貼出來的手抄闆報,都沒有一個稿子被撤掉,沒有一個作品被批評,沒有一個學生被談話,我覺得這體現了文院教授們的預見性和包容性。從今天的角度回過頭去看中文系以張文勳教授為首的老師們很了不起。

《銀杏》會刊(1985年5月出版( 圖片來源:孫博提供)

何:他們都是很支持的嗎?

蔡:至少是很寬容。這學生嘛,不光是這幾個。社團嘛,也不光是銀杏文學社。

何:因為之前于堅老師是有提到你們搞這個文學社的時候有一些外部壓力。比如說當時你們的工作是學校分配的,那就有可能是會被分到一些偏遠地區的不好的工作。那麼您在參與創辦銀杏文學社的時候,您會不會有一些外部壓力?

蔡:這個不是一個絕對對立的關系,四年的積累更多是一種正向的作用。銀杏社讓很多人獲得了自己的成長。我覺得這個任何一個事物的出現,它一定跟一些個體或者說在當中比較傑出的個體是有緊密關聯,銀杏社就是這樣。于堅雖然是我師兄,但在很多場合我也稱他為老師。他個人的凝聚力、文學的造詣和他在詩歌創作中的建樹,使他當之無愧的成為銀杏文學社重要的始創者。他像一塊吸鐵石,他是這個文學社的一個磁極,有着凝聚和召喚的作用。至于你說這些矛盾可能在80年代具有某種共性,有些東西是相輔相成。長江後浪推前浪,事物總是走去好的方向,向良性循環去推進和發展。

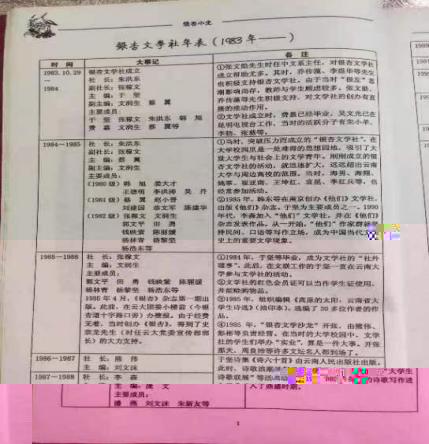

銀杏文學社年表(圖片來源:孫博提供)

何:那當時我們是不是還有“社員證”的?

蔡:有的。找了好半天沒找到(衆笑)。

鄧:之前我們采訪于堅老師的時候他就提到這個“社員證”其實是一個身份和榮譽的象征。當時如果沒有錢,又來了朋友,會可以把它抵給旅店的老闆,讓朋友去住宿。這樣的話,很多男社員的社員證就不在了,可能現在女社員手裡還有社員證,就比如說錢映紫。

蔡:我還有,但是找不到了。

房:于堅老師還說就拿着這個社員證,當時就會有女孩子可能願意嫁。

蔡:這可能是這些個人的一種十分美好的想象。詩歌給這些人帶來了一種内心的快樂,也可能獲得了異性甚至社會一定程度上的認同。但是在80年代兩個人最終走到一起,恐怕也不簡單地是因為誰寫詩,然後就會怎麼樣,在今天更不是這樣。但快樂和認同是客觀存在的,這是一種非常值得懷念,非常值得葆有的一種記憶的風景。

何:當時社員證上是會有一個編号的,您還記得您的社員證上是幾号嗎?

蔡:這個我記不得了。文青電影都說,人生要做一隻一直向前飛的蝴蝶(笑)飛過了就過了,前面的東西是幾号也好,是什麼也好我覺得都不重要了。

何:老師我之前就聽過一些很浪漫的事情,像夜遊盤龍江、西山看日出之類的,我們現在很少這樣做了。您當時參與過這樣的活動嗎?對您當時的創作有沒有影響?

蔡:創作本質上需要激情,靈感隻不過是激情的孿生的兄弟或者是姐妹。如果沒有激情很難去談靈感,這是一個事物的兩個面。夜遊盤龍江或者西山看日出,跟遊行慶祝中國的足球亞洲出線本質上是一樣的,其實是熱血激情的一種外化形式。活動在某種程度上就是一種校園良性互動。我們那一代可能還有兄弟姐妹,你們這一代大都是獨生子。到了大學之後你有上百個上千個甚至上萬個同齡人去做一樣的事情,某種程度上這也是一種良性的互動:你獲得了群體的一種認可、一種包容。他人的一種評價和你主體的自我内心的評價,所有這些合起來,可能也就是成長的一環。

何:也就是說在這些活動體現了當時人的激情、熱血,這些激情是創作過程中需要的,兩者完成一種交互。并不一定說你今天一定去爬西山,然後爬完回去馬上就可以寫一首詩了,對嗎?

蔡:他們就還是主要是去玩,不是去寫詩。

何:那麼您在文學社期間,也是因為熱愛文學才想加入進去的,是嗎?。

蔡:不,我不熱愛文學。我覺得好玩(笑)

何:您就是覺得好玩。那當時您有沒有逼着自己創作的經曆?

蔡:好像沒有那麼遠大。這是存在和表達的一種方式。

何:那麼你現在去回想過去那一段的創作,可不可以将它理解為“即興”?

蔡:應該不是。打個比方,一個杯子,将水不斷地倒進去,水滿了就會流出來。這是自然的,某種意義上還不是一種“即興”,它是一個積累和結晶。

鄧:可以理解為您情緒中想要表達的東西,就不斷的在心中累積……

蔡:詩歌是那一代人表達的方式,雖然不是唯一的方式。

何:您現在跟文學社的張稼文老師等社員們還是是有聯系的,你們會有聚會嗎?聚會時會講些什麼呢?

蔡:聚會不太多,但是我們有相對比較緊密的聯系。畢竟是有着青春歲月一起伴随和成長過程。

何:那你們會有工作之外的聯系嗎?比如說他今天看到一首好詩推薦給你,然後你看到一首好詩推薦給他。

蔡:我也想,(笑),我也想!但是好像沒有。

房:老師您剛剛講到加入銀杏文學社是因為好玩兒。但是在大學中有很多其他的社團,您沒有選擇加入其它的組織,而是選擇加入文學社,除了“好玩兒”之外,還有沒有别的原因促使您加入文學社呢?

蔡:加入銀杏文學社它有某些偶然的因素,但是所有這些偶然,積累到一定的程度它就成為一種必然。可能世間的很多事情都是這樣的。那天為什麼你在學校,而沒有出去?為什麼你先認識了于堅後認識了韓旭?為什麼考了雲大,而沒有考到川大?這些東西有一定的偶然性,也有一定的必然性,詩歌把這種必然性召喚出來。剛才我說了,它可能是一種這個見證、感悟、記錄和宣洩,這樣一種外化形式。有幾個點很重要的,這個屬于偶然當中的必然,一個是剛才提到的于堅就像磁極;另外一個是80年代的特殊氛圍,還包含中文系這個特殊的地方。如果不是中文系,可能生物系來辦一個銀杏社,那研究的就是銀杏這個物種問題(衆笑)。我們所說的專業跟于堅這個人,以及剛才我說到的中文系老師的預見和包容這些東西都有關。所有這些貌似偶然的東西,其實本是必然的。

何:那你們當時也會有一些讨論,一起買蘭花豆還有酒。有沒有大家針對一個問題有不同的意見争論的時候呢,您印象最深的一次讨論是什麼?

蔡:我覺得那個年代是個思想非常包容的時期,從學生的角度來講,這種包容性包含對不同的學術觀點甚至是不同的創作方法、不同的創作結果等在某種程度上的包容。就我個人的角度來講還沒有哪一次為了這個詩的問題争吵。

房:那你們辦闆報時會發生争論嗎……

蔡:哪個闆報上哪個闆報不上?大家好像都是自由的,這個拿出來之後都是比較一緻的。沒有說我跟誰關系好一點我就上誰的東西,或者說這一期是我主編就我的東西多一點。大多數人都是客觀和相對公正的,我印象當中他們的争執不太多。從你們的角度看,也許你們把80年代想的特别浪漫(衆笑)。當然這沒有對錯,特别是人文的東西,跟科學的東西不一樣,它往往沒有絕對的對與錯,或者說很難有絕對的對錯,回憶也許總是自動設置了柔焦濾鏡。第二從文學社的角度來講,可能你們把它設想的過于緊密。從當時來講,我覺得它其實是比較松散的,它真正的凝聚就在詩,詩歌。就是于堅這樣一個人物,或者說類似于堅這樣的一些人的吸引力和感召力,但是它的活動并不是非常的有組織力,不是非常緊密也不是非常精确,它不是非此即彼的。

房:所以你們也沒有一個屬于文學社的理念和主旨嗎?

蔡:我想沒有。就文學社本來來講,它就是大家在一起玩兒的一個地方。至于人,你去看他的詩作。再回過頭去看,真的很感動,就像老子說“赤子之心”,是一種樸素的對美、對善、對真的領悟和詩歌化的表述,這個是非常難得的。有時候其實是我們也在消解崇高,拿今天的話來講就是有點小小惡搞,但是我覺得它有助于化解我們被模式化和機械化的某種故作的莊嚴。

何:當時您在其中也有創作,現在看來您覺得對那一段時間最大的感慨是什麼?

蔡:我很慶幸有那麼幹淨的一段歲月。從文學社這個角度來講,文學滋養了這一代人的精神生活,以至于在往後的歲月當中葆有了他們對善對美對良知對自身的情和趣的一種把控。人和人走的路不一樣,但凡事有因必有果,我相信其中是有某種不盡精确的關聯。文學社确實給這一代人非常有益的精神滋養。

走上工作崗位的蔡毅(圖片來源:蔡毅提供)

何:您離開社團之後有沒有什麼遺憾呢?有沒有什麼事情在社團裡面想做但是又沒有做到?

蔡:缺憾是生命之所以美麗的自然構成之一。我有太多的缺憾,例如如果我再重新讀大學,我不會經常逃課,哈哈哈……那時候還是太年輕。如果有那種如果,至少有些事情可能會做得更細一些,提升一下闆報的期數,然後如果有可能的話拍些照片下來。在今天想要回過去找影像資料,基本上找不到了。銀杏文學社第1期還是第2期的時候,中文系有一個二十幾個人社團的大合影,這個我收起來了的,但我找了很久也沒找到哪個抽屜裡。

何:老師,今天我們文學社還依然在,對于今天的文學社您想說些什麼或者有什麼寄語嗎?

蔡:好好玩兒就行,當然玩得好更行。然後就這樣吧,有什麼我們可以再溝通。

鄧:我們之前在采訪張稼文的老師的時候了解到當時的壁報是手抄的,張稼文老師跟我們說,當時您的字寫的非常好。

蔡:那沒有沒有,我隻是抄闆報的時候稍微認真點兒。

鄧:我們想問一問您是從小就有開始練字了?是家長督促的還是自我出發?

蔡:好像沒有。主要是一個正常的規範。我發現幾個人在一起,有些東西會互相影響,像女生的發型、眉形、口紅的色号等等相互影響。男生間湊在一起寫作可能寫着寫着字會比較接近,我後來有些字就是受到了于堅影響,于堅的字非常大氣。後來這個闆報上的字可能是有意識地做了一些相應的規範,在那樣一個框架和規範下來寫。好,說不上,主要是是比較工整。

鄧:您在擇業期間進入電視台工作,您能講一講這其中的故事和糾結的心态嗎?您覺得文學和您電視台工作之間的關系?

蔡:當時我們工作跟你們現在不太一樣。我們當時是分配,你們現在是擇業。分配是讓你去哪兒你就去哪兒,組織和單位挑選你,而不是你選單位。當時電視台剛成立,我有着1985年文學社這一段經曆,以及廣播台的經曆,這些經曆也許為我提供了一個入門的基礎、磨練和積累,好像到剛剛成立的電視台工作是真的水到渠成。詩歌是我們那一代人的窗戶,我們從中看到從未看到的一道又一道的風景。這兩者的關聯,無疑是一個前後的銜接、血肉聯系的這樣一種關聯。

蔡毅著《蔡毅電視作品選:時光如水》(圖片來源:蔡毅提供)

何:我突然想到,之前我們在整理這些老成員名單的時候,有個叫“文潤生”的老社員,您認識嗎?

蔡:對啊。我們都叫他老文。他在校用的筆名是朵美。那是他故鄉的鄉鎮地名。

何:他也是在大理電視台,當時有沒有一種現象就是中文系的大都分配到電視台?

蔡:有嗎?好像也有去報社、中學、城建局、木材廠和面粉廠的。我們班留校的也不少,像木霁泓、王衛東、秦臻,還有趙小晉、張秋紅、敬蓉幾位,現在都是教授了,你們應該認識。去廣播電視台的,我們班有幾個在省台,82級錢映紫在雲南台,郭文平和文潤生兩個人也是銀杏文學社的,現在是大理電視台的一二把手。我想這一方面是80年代社會和體制對于大學生的剛需,另一方面也是他們的個人選擇和追求。當然跟銀杏有關聯,但并不是絕對對應關系。詩歌隻不過是從體裁來講具有特殊的一面,但是文學從本質上是相通的。泰戈爾寫過:“年複一年,他獨自打坐修煉,直到功德圓滿。衆神之王從天上降臨,告訴他說他已經赢得了天國。‘我不再需要了’。他說。上帝問他希望得到什麼更加豐厚的報酬。‘我要那個拾柴的姑娘。’”這個詩是非常有意味的,他要的是非常本質的東西,表面上看的是愛情,是你的功德圓滿所不能替代的天國,但那其實是本真和初心。可能是真的讓你覺得珍貴,難以忘懷、銘刻在你内心的是你年少時期的感悟、夢想、追求,對樸素的最真、最善、最美的一種領悟,一種認知。相形之下,其他的也許都不重要了。

何:老師您這個觀點非常好,就是真,我覺得就是這樣的。像上次于堅老師也提到我們去看看每片銀杏是什麼樣子,或許就像您今天講到的真。我想我們應該是在鋼筋水泥還有就是汽車轟鳴的時候去想一想,最原始最本真的一個東西。

蔡:越往後走你真的會發現有些形式的東西并不重要,真的都不重要。安全感在很大程度上是心理标尺和主觀概念,物理的意義反而次之。幸福感和成就感其實也一樣。一個人開不開心、快不快樂,就是覺得自己有沒有成就,當然有外化的很多物理層面的若幹刻度,但是真正的标尺在自己内心的世界。

何:非常感謝老師您還細心地準備這些書啊、老照片啊這些老物件,我們今天的采訪就到這裡。

蔡毅詩歌《正午,三個等車人》發表于《銀杏》刊物上(圖片來源:蔡毅提供)

蔡:沒有沒有,我就是想到什麼說什麼。你們看看有什麼不合适的就删掉。

衆:好的好的,謝謝老師,老師再見!

蔡毅與同學們的合照(圖片來源:鄧萦夢提供)