終生難忘的創社經曆

——朱紅東訪談錄

采訪人:房夢蝶

受訪人:朱紅東

時間:2021年12月8日

采訪形式:線上

采訪者:朱老師您好,很高興您能接受我們的采訪。那我們就直接進入正題吧。您能給我們說一說你們大家當時創辦銀杏文學社的初衷是什麼嗎?

朱:上個世紀80年代初期,我們進大學的時候,從77級到81級五級同校,那是一個十分特别的年代,一方面我們黨确立了以經濟建設為中心、改革開放的基本路線;另一方面,作為位于祖國西南的雲南邊境一線,仍然在進行着邊境防禦作戰。一方面祖國從被封鎖、壓制中打開國門,各種思潮紛至沓來;另一方面,不同年齡階段的大學生們同處一室,共同接受教育。以81級為例,班上有下過鄉、上過班的老大哥、老大姐;有參加過前幾年高考落榜,又重新考上的曆屆生;也有和我一樣應屆考入大學的學生。我上大學時剛滿16歲,但因長得“着急”,曾被一校工認為是班上歲數最大的學生。為此,我專門寫了一首詩,用以自嘲:我生下來就老了,然後又重新年輕……。我其實是帶着文學夢進入大學的,自媒體時代的年輕人很難想象郵遞時代的局限,時空的感覺完全不一樣。當時,電視尚未普及,電話是脈沖式的,沒有直撥電話,長途電話都要靠總機轉接。聽廣播、看報紙、看雜志是獲取資訊的主要途徑,一首詩、一篇報告文學或小說都會引起全國範圍的關注,産生全面的影響。比如當時徐遲先生寫的《歌特巴赫猜想》,讓多少人了解到數學家陳景潤的事迹,鼓舞了多少人的學習欲望!文章千古事,得失寸草心,文學在當時絕對是高端大氣上檔次的存在,自己的名字被排印成鉛字,絕對是我夢寐以求的事,進入中文系不喜歡文學是很難想象的。其實一進入大學,有相同夢想的同學就迅速聚集在一起,交流、溝通、相互借鑒,讀了一本什麼書,看了一部什麼電影,都在一起交流,興緻勃勃、樂此不疲。上一年級的時候,熱愛文學的同學經常聚集在一起活動,早就在班裡形成了文學社的初型。創辦銀杏文學社就成了水到渠成、一拍即合的事。

徐遲報告文學《哥德巴赫猜想》,原載《人民文學》1978年第1期

(圖片源于網絡https://image.baidu.com/search/index?tn=baiduimage&ipn=r&ct=201326592&cl=2&lm=-1&st=-1&fm=result&fr=&sf=1&fmq=166778720》)

采訪者:“銀杏”文學社這一名稱是怎樣誕生的?有沒有特别的寓意?

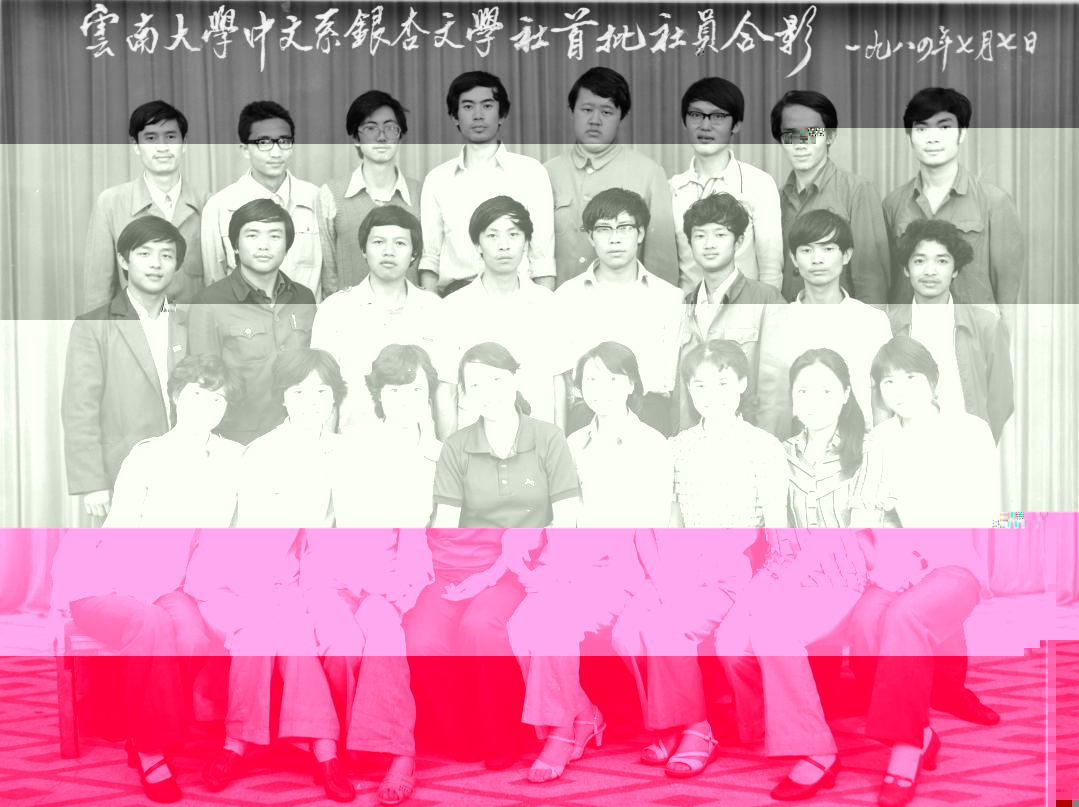

朱:記憶印象之中,1983年秋季開學之後的一天,我在會澤院的階梯水壇邊遇上于堅,他問我:你是八一級的朱紅東嗎?我說是的。其實當時我已經認識他,記得他在學校壁報上刊發的一組關于老圭山的組詩,氣勢恢宏、極富感染力,心裡早已經有結識他的想法。我在學校屬于願意做事的人,從大一起就出任學習委員,與老師和同學多有交往,也樂意為大家服務,幹得最多的事就是幫老師搬家、買蜂窩煤等事。喜歡唱歌、喜歡踢球、喜歡詩朗誦、喜歡學校的一切。與高年級的師兄一起搞文學,那真是夢寐以求的事。于堅問我說,想不想一起搞個文學社?我回答道:太想了!于是,我和于堅分頭聯系了各自熟悉的同好者,大家多次聚到一起,讨論成立文學社的各類事宜,大家一緻感覺到:不搞文學,學校生活還有什麼意義。很快,八零級于堅、韓旭、姜大才、德明、李洪濤等,81級蔡毅、陳建華、趙小晉、葉向東、劉建國等,82級有張稼文、文潤生、錢映紫、郭文平、田勇、高雄飛、楊黎堅、楊林青等,之後又延招至83級、84級。成立文學社自然要起一個社名,大家七嘴八舌說了許多社名,記得讨論社名是在雲大銀杏樹旁的草坪上,記不清是誰提出的,就叫銀杏文學社吧!當時校園裡那兩排高大的銀杏樹正要開始變得金黃,有同學說:銀杏樹從冰川四世紀生存緻今,擁有極其強大的生命力!還有人說:銀杏樹是中國特有的樹種,銀杏文學社的名稱得到了大家的一緻認同。

采訪者:請問您還記得是誰最先提出想要成立一個文學社嗎?文學社成立之前,您們做過哪些籌備工作?

朱:成立文學社可以說是大家共同的心願。成立文學社自然要得到學校的支持,當時的學校不設院,是校管系的體制,我們專門向中文系遞交了成立文學社的請示,言明了成立文學社的目的、意義、宗旨。與此同時,一邊分别拜訪教授現當代文學和寫作課程的先生們,尋求支持;一邊聯絡熱愛文學創作的各級同學。我當時是系學生會的學習委員,經常與各級的同學聯系,也經常與校系各部門的老師們有工作接觸,成立文學社的類雜務,主要是由我和張稼文等同學去辦理的。申請遞交上去很久,不見回音,大家都感到郁悶,記不得誰提議的,說應該去找張文勳先生,看看先生的态度。于是,一個夜晚,于堅、張稼文和我一起去到了張先生家。記得當時張文勳先生住在雲大東一院的五樓一套單元采訪者裡,先生見我們來訪,十分和藹地把我們讓進家裡,親切地招呼我們入座。我是第一次到訪一位教授家,隻見書采訪者四壁排放滿了書籍。我們說明來意之後,先生回答道:中文系的學生熱愛文學,成立文學社是件好事,我支持你們!先生還談到,他年輕的時候也熱愛文學創作,曾經發表過散文、小說和詩作。知道先生的态度,我們簡直開心得要命!當時,文勳先生任中文系主任,有先生的支持,成立文學社的所有障礙便一掃而空了。

《張文勳文集》,雲南大學出版社2000年版。(圖片來源:王雲杉提供)

采訪者:銀杏文學社成立之初,《銀杏》雜志的主編們是如何确定每一期要刊登的内容的?是面向全校師生組稿還是社員相互推薦(或其他方式)?

朱:文學社成立之初是沒有雜志的,我在學校的一個角落找到了一塊大黑闆,然後約同學把它移放到校園的銀杏樹下,作為發表作品的“陣地”。社員們創作的好作品共同審定後,由于堅、王德明、蔡毅等字寫得漂亮的同學抄到大白紙上,我們又将其粘貼到黑闆上,以這樣的形式刊發作品五六期後,才開始編發油印雜志。記得第一次傍晚布置好作品後,第二天跑去看反映如何時,看到有不少老師同學駐足在大黑闆前閱覽,心中别提多高興了。以後很長一段時間,大黑闆也成為銀杏文學社發布活動公告的陣地。

采訪者:您是從什麼時候開始創作的?成立銀杏文學社之後其他社員的創作是否會影響到您個人的寫作習慣、風格?

朱:我是在初中二年級的時期開始文學創作的。成立文學社之後,其他師兄弟的創作當然會影響到個人,這是毫無疑問的。如其後大家一度十分認同的紅土高原詩風格,就充分體現了生長在雲南的詩人們共同的情懷。

采訪者:當時文學社也經常會有校外的人員來參與活動,例如周良沛先生等,這些校外人士是如何得知銀杏文學社的活動信息的?校外人員入社的情況多嗎?是不是說當時文學社的影響已經達到了一定程度?

朱:文學社組織活動當然有校外人員參加,如周良沛先生等社會知名人士參加活動是我們邀請來的,我們上門邀請過曉雪、周良沛、張永權、張長、米思及等先生。值得一提的是當時這些先生們隻要邀請到,都非常樂意參與活動,不提任何要求,沒有任何條件,也沒有什麼報酬,均按時來參加,并掏心掏肺、毫無保留地傳授經驗、交流體會、暢談心聲。活動主要的通知形式是粘貼海報,廣而告知,歡迎校内同學參加。同期,昆明的各所高校也先後成立了多個文學社團,特别是雲大周邊的民院、師大、昆工、昆醫幾個高校文學社團交往頻繁,有些活動也會邀請這些高校文學社團的同學們參加。我任社長期間沒有接收過校外人員入社,當時定位的是雲南大學中文系銀杏文學社,随着文學社的影響力不斷擴大,外系的許多同學紛紛要求入社,也積極參與文學社的活動。為了名正言順,到了1985年,我和張稼文一起去找史宗龍先生,請求學校批準把銀杏文學社升格為雲南大學銀杏文學社,史先生當時任雲南大學黨委宣傳部部長,先生抽着煙耐心地微笑着聽完我們的請求,便一口答應了我們所請,并十分難得地批給我們經費50元,用于開展活動。50元當時是一筆不少的錢,抵得上兩個月的生活費,先生的支持,真讓我們喜出望外。

采訪者:您身邊有沒有不是銀杏文學社社員的同學,比如您的室友,他們這些社外人員當時是怎麼看待文學社的?如果方便,也希望朱老師能提供一下他們的聯系方式。

朱:我的同學現在還在雲大任教的就有木霁弘、王衛東、秦臻、敬蓉、張秋紅等幾位不是文學社的,你們都知道這些教授,可以去向他們了解情況。

采訪者:當時大家會不會借着文學之名開展一些聯誼活動?您能和我們講一講當時你們的交際生活嗎?在您看來那是一個怎樣的年代?

朱:借文學之名開展聯誼活動?簡直就是無稽之談!請原諒我的過激!因為聯誼這個詞觸碰了我的神經,時間過去了近四十年,沒想到我還是那麼敏感。當時就有一些流言說我們成立文學社就是為了方便談戀愛,這個話題現在很美好,但在當時卻被認為是不正常、非主流、上不了台面的,此論一旦成立,文學社就會被解散,後果很嚴重。為此,我與稼文等同學商定,在文學社定下紀律,本社同學不準談戀愛!共識之下,文學社搞任何活動,絕無談情說愛的任何景象,主要的場面都是熱烈地讨論着關于文學的人和事,創作風格、流派,古代的和西方的,省内的及省外的。現在想想,因為我們的堅持,文學社得以順利成長;也因為堅持,也斬斷了可能會很美好的的情緣。我認為我們當時對文學的熱愛是真誠、純粹、不含任何雜念的,所謂“鐵肩擔道義、妙手著文章”“文章千古事、得失寸草心”“為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平”,文學在心中的地位絕對是莊嚴而神聖的,後來所謂的文青、文學流氓、撒嬌、無賴、無病呻吟等文藝現象絕對跟我們沒有一絲一毫關系。中國古代其實文史不分,文學其實也是史學,史學也可以稱之為文學,如司馬遷的《史記》。開展活動就是在開展與文學的相關的交流活動,堅定而執着,充滿着理想的境界。

采訪者:我們在整理銀杏文學社資料的時候了解到,當時您們在東二院宿舍裡面開了一個咖啡館,作為“銀杏文學沙龍”,您能給我們描述一下當時的情況嗎?如沙龍的經費來源與使用、舉辦日常活動的流程、内容等

朱:文學社的各類活動開展起來之後,大家覺得應該在宿舍區搞一個文學沙龍,一則便于同學們課餘時間交流;二則想通過經營活動,賺得一些錢,解決文學社活動經費不足的問題,大家很想做成此事。我打聽到東二院二棟一樓的活動室正空閑,當時由校學生會掌管,我便找到時任校學生會主席的計義同學(雲大曆史系82級同學),請校學生會把活動室交給文學社搞文學沙龍,計義滿口答應,随後就把活動室的鑰匙交到我手上。沙龍地點有了,大家有錢出錢、有力出力、于堅找到書法家題寫制作了一大塊“銀杏文學沙龍”的牌匾,大家七手八腳很快就把沙龍布置出來,我的高中同學、中文系83級的熊偉(銀杏文學社第三任社長)很願意張羅此事,便把他任命為經理,負責經營沙龍。沙龍開張後,每到夜晚時分,沙龍内座無虛席,周良沛、嚴婷婷、曉劍等知名人士,以及學校的部分老師來此與同學們交流文學,探讨問題。在後來的日子,由于各路文友不拘小節,喝咖啡不給錢,熊偉為人大氣仗義,高興不高興都免單,沙龍經營便陷入困境,入不敷出,支撐不下,大約一年左右隻好草草關張。題外話,我2004年到複旦大學進修,在校園中見識到由學生經營管理的超市、咖啡屋,生意興隆,招募了許多大學生從事勤工儉學工作。好奇之下進一步探究,了解到複旦大學學生社團開展經營活動的時間晚于雲大近一年,但其經營管理得越快越好,既為學生提供了勤工儉學的機會,又曆練了經營管理的才幹,一舉數得。反觀我們最早的探索,起了個大早,最後卻不了了之。這大概就是地域文化的差異之處吧。

采訪者:之前采訪于堅老師,他說到當時文學社還會和西藏、重慶的一些高校有交流活動,您當時有參與過這些交流活動嗎?(當時大家都通過什麼方式交流?)您還記得具體有哪些高校嗎?

朱:當時與省外高校的交流主要靠信件,通過寫信交流、探讨文學問題,相互交換自辦油印雜志,征集稿件。與多所高校的同學都開展過此類活動,記憶中我與重慶大學的燕曉東經常聯系,他主編的《中國大學生詩報》還刊發過我很長的一組詩,但過去了那麼多年,我們從來沒有見過面,此類文友還有很多,隻知其名,多次聯系,卻從未謀面。

采訪者:請問您還記得當時社員們的作品一般都發表在哪些刊物?作品發表後,文學社裡會組織什麼慶祝活動嗎?

朱:當時的文學期刊不算少,但要公開發表作品絕不是件容易的事,每一個創作者大約都經曆過無數次投稿,要麼是被退稿,要麼是石沉大海。即便是退稿,也有兩種情形,一種是編輯本人手寫的退稿信,簡要指出文稿存在的不足之處,最後加以勉勵;另一種是鉛印好的退稿信,手寫部分隻有退稿的日期,退稿也體現溫度。當時昆明的文學期刊有省文聯主辦的《邊疆文學》、昆明市文聯主辦的《滇池》,北京的《詩刊》、蘭州的《飛天》等等,都是當時(我們)經常投稿的刊物。值得一提的是當時的《飛天》辦有大學生詩壇,在全國大學生心中極具影響,大學生詩人們都以在《飛天》發表作品為榮,創作出自以為好的作品首先都投往《飛天》,相信很多大學生詩人都接到過詩歌編輯張書伸先生的信。另外一類發表就是當時編印的各種内刊。作品發表後,也就是大家相互賞讀,不搞什麼慶祝活動。主要區别是公開發表的作品有稿費,内部發表的沒有。1983年冬天,昆明下大雪,80級的師兄李洪濤在《醜小鴨》雜志發表了一篇小說,我們幾人約着洪濤兄在大雪中去探訪筇竹寺,一路之上,插科打混,相互調侃,憧憬着未來創作出不朽的作品。下得山來,師兄高興之餘,拿出稿費請大家好好搓了一台。

《邊疆文學》雜志(圖片源于網絡https://image.baidu.com/search/index?ct=201326592&tn=baiduimage&word

采訪者:您畢業以後還堅持寫作嗎?如果沒有,是什麼原因使您中斷了寫作?

朱:我畢業之後做了8個年頭的文學編輯,因深知創作之艱難,總是認真閱讀來稿,生怕錯過一篇佳作,絕不敢“草菅稿命”。同時,也業餘進行着寫作。廣義上我其實一直都沒有徹底離開寫作,可以說都是靠寫東西工作、生活,隻是從所謂詩歌、散文、評論等純粹的文學作品延伸到其它領域,比如撰寫過雲南地下黨的曆史,策劃過大型革命傳統教育展覽,以及撰寫各類公文等等,沒有一天離開文字。

采訪者:您覺得加入銀杏文學社對您人生最大的影響是什麼?

朱:不能說是加入,而要說“創辦”,這樣才準确。我是銀杏文學社的幾個主要創辦者之一,其實創辦銀杏文學社對個人的影響是顯而易見的。我當時在系學生會任職,不搞文學社的話,我會成為學習生會主席,畢業分工的時候,可能會分到一個更利于成長的單位。但為了文學社,我辭去了學生會的職務,另外推薦其他同學去任職。當時,學校的不少同志,難免對搞文學社有不同的看法,分工的時候自然受到了影響,而當時對文學社關懷備緻的張文勳先生已辭去了系主任的職務,環境産生了許多變化。創辦文學社可以說對我個人産生了一輩子的影響,但如果能再選擇一次的話,我依然會義無反顧地去搞文學社,那是有理想、有追求、有擔當、有激情的人生,難忘的經曆,難忘的歲月,難忘的友情,足以資養人生、寬慰靈魂。

銀杏文學社首屆社員合影(圖片來源:蔡毅提供)

采訪者:您能說說當時和您一起的銀杏人現在的生活狀态嗎?大家還在創作嗎?

朱:我與一起的銀杏人保留着一輩子的友誼!我可以很自豪地告訴你們,當初的一批銀杏人不論是否還在創作,不管從事什麼工作,均成為了各個行業的行家裡手,擔當着社會、單位、家庭的重任,堅韌守正,默默奉獻。文學說到底就是人學,一顆對美與醜、善與惡、人生百态、柴米油鹽醬醋茶有深刻洞察的心很難滋長邪念,大家都在用自己的腳步創作自己的人生,基本上都成為各個領域受人敬重的人。

采訪者:您想對現在仍在堅持創作的“銀杏人”說些什麼呢?

朱:偉大的時代,一定會産生偉大的作品。在關照好人生的同時,唯有堅持、堅持、再堅持……不管結果如何,關鍵的是努力的過程最精彩。當然,也要正确地認識自己,正确地對待事業,實在走不通創作之路,也可以換條路走走,“窮則獨善其身,達則兼濟天下”的古訓應該不會過時。

采訪者:感謝朱老師耐心、細緻的回答,疫情之後,歡迎朱老師常回來看看。

朱:非常感謝你們的采訪,讓我有機會有一次回望過去。時光總是來去匆匆,不

經意間幾十年就過去了。年輕時體會總是不深刻的,現在總算感受到了歲月的無情,人生沒有如果,選擇就要笃行。有機會能回到母校交流肯定是一件讓人愉悅的事,我感覺仿佛從精神層面從沒有離開過學校,母校給我提供的教育是深入骨髓的,我從一個鄉鎮長大的孩子有機會來到極富底蘊的母校接受教育,在校園接受到的東西,影響了一輩子。例如張文勳先生的淡定、從容、寵辱不驚的大氣;已遠去天國的武顯璋先生生前與我保持的深深情誼;趙仲牧先生的才華橫溢;陳紅映先生的激情澎湃;吳進仁先生的博聞強記;殷光熹先生的沉著幽默……一切的一切都雕刻在記憶深處。

“自尊、緻知、正義、力行”的校訓,“會澤百家至公天下”的精神,師生、同學之間的情分,就是人生中火塘,溫暖和慰藉着身心,激勵着勇敢前行。